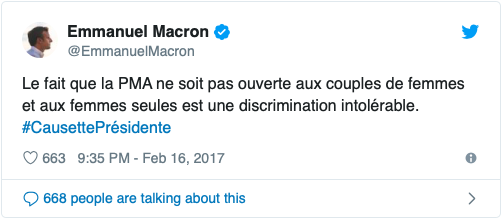

SOCIÉTÉ. Promesse de campagne d’Emmanuel Macron, l’ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires est au cœur de l’agenda politique de la rentrée. Retour sur un projet de loi qui a difficilement vu le jour.

La procréation médicalement assistée (PMA) désigne un ensemble de techniques médicales permettant d’avoir un enfant en dehors du processus naturel (fécondation in vitro, transfert d’embryon, insémination artificielle…). À l’heure actuelle, la PMA est accessible aux couples hétérosexuels en âge de procréer dont l’un des membres est victime d’une infertilité médicalement constatée ou présente une grave maladie susceptible d’être transmise à l’enfant. Les demandeurs doivent être mariés, pacsés ou en concubinage depuis au moins 2 ans. Autrement dit, la PMA n’est pas accessible aux couples de femmes et aux femmes célibataires.

Après l’ouverture du mariage aux couples de même sexe en 2013, le débat s’est rapidement porté sur l’élargissement de l’accès de la PMA aux couples de femmes. En 2015, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes a encouragé le gouvernement et le Parlement à étendre l’accès à la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. En juin 2017, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a rendu un avis favorable à l’ouverture de la PMA aux femmes lesbiennes et célibataires : l’impossibilité d’avoir un enfant étant une « souffrance » qui « doit être prise en compte », même si les raisons ne sont pas biologiques. En revanche, le CCNE s’est prononcé contre la légalisation de la gestation pour autrui (GPA).

L’existence d’autres modèles

Si l’accès à la PMA est limité en France, ce n’est pas le cas dans tous les pays. Elle est autorisée aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires dans dix pays de l’Union européenne : Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Royaume-Uni, Irlande, Espagne, Portugal, Danemark, Suède et Finlande. Sept pays de l’UE l’autorisent aux femmes célibataires mais pas aux couples de femmes : Grèce, Chypre, Croatie, Bulgarie, Hongrie, Lettonie, Estonie. À l’inverse, les couples de lesbiennes mais pas les femmes célibataires y ont accès en Autriche et à Malte.

Se pose alors la question de l’origine des différentes façons d’encadrer les sujets de bioéthique, comme la PMA. Dans un rapport rendu en 2018, le Conseil d’Etat avance l’idée que ces divergences tiennent à « l’histoire et la culture de chaque pays ». La France fait partie des pays ayant un cadre législatif spécifique pour les techniques de procréation. D’autres font le choix de ne pas réglementer ces pratiques, tels les Etats-Unis, qui autorisent le recours aux mères porteuses (GPA), interdit en France.

« Tous les pays n’ont pas adopté de législation spéciale aussi complète que celle de la France »

Conseil d’Etat, 2018

Selon le Conseil d’Etat, la particularité du modèle français tient à la priorité donnée au principe de « dignité » sur celui de « liberté ». Cette hiérarchisation rappelle les contours définis par la loi Leonetti pour encadrer les droits des malades et la fin de vie, qui condamne « l’obstination déraisonnable » du corps médical et la « prolongation artificielle de la vie » du patient mais proscrit toujours l’euthanasie active ou le suicide assisté.

Le modèle français n’est pas sans rencontrer des demandes de changement, consécutives de l’évolution des mentalités : le Conseil d’Etat déclare ainsi qu’il est « tiraillé par une revendication croissante vers plus de liberté et une exigence croissante de non-discrimination ».

Un projet de loi qui redéfinit l’accès à la PMA

D’après le projet de loi présenté le 24 juillet 2019 en Conseil des ministres, la PMA va être autorisée aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires et remboursée par la Sécurité sociale, comme cela est aujourd’hui le cas pour les couples hétérosexuels.

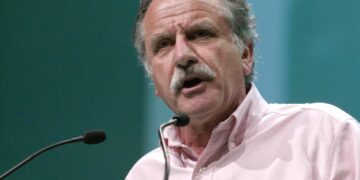

Suite à cet élargissement de la PMA, le texte prévoit une réforme de la filiation pour les couples de femmes, afin que celle qui n’a pas porté le bébé soit reconnue comme un des deux parents, à égalité avec sa compagne. Avant de pouvoir faire une PMA (avec don de sperme), les couples lesbiens devront signer une « déclaration commune anticipée » devant un notaire. L’acte de naissance d’un enfant d’un couple de lesbiennes signalera le fait que ce dernier est né par PMA, contrairement à celui d’un enfant d’un couple hétérosexuel. Contacté par WorldZine, le porte-parole de l’AGPL (Association des Parents et futurs parents gay et lesbiens) Nicolas Faget, dénonce la mise en place d’un régime spécifique pour les couples de femmes lesbiennes et réclame l’inscription dans le droit commun.

« La PMA ouverte à toutes les femmes, oui, mais pas à n’importe quelles conditions »

Nicolas Faget

La PMA pose également la question des modalités de don de sperme et d’accès aux informations sur les donneurs. Si cela est aujourd’hui impossible en France — l’anonymat étant l’une des conditions sine qua non au don de sperme — le texte prévoit que les enfants nés d’un don après l’entrée en vigueur de la loi pourront accéder à leur majorité à des « données non-identifiantes » (âge, caractéristiques physiques…) du donneur et à son identité. Désormais, les donneurs devront donc accepter que leur identité puisse être révélée à l’enfant né de ce don, si ce dernier le souhaite.

PMA « Nous pensons qu’il est très important pour les jeunes de pouvoir se construire grâce à l’identité du donneur, mais le don reste anonyme » affirme Agnès Buzyn pic.twitter.com/VNwSdDyJgY

— franceinfo (@franceinfo) June 24, 2019

Là encore, Nicolas Faget exprime son scepticisme, l’AGPL prônant en même temps l’anonymat et l’accès aux origines. Le donneur devrait avoir le choix d’effectuer un don anonyme ou non anonyme, de même que les parents devraient avoir la possibilité de choisir un donneur anonyme ou identifiable pour leur enfant à naître. Il s’agit néanmoins d’un sujet clivant : les adhérents de l’AGPL sont eux aussi partagés sur le sujet, seule une courte majorité souhaite la levée de l’anonymat.

Une avancée insuffisante ?

La réforme constituerait indéniablement une avancée pour la défense des droits des homosexuels, à travers une reconnaissance administrative et sociale des familles homosexuelles. Elle permettrait à des enfants d’homosexuels d’être légalement conçus en France, en contribuant à faire évoluer les mentalités. Par rapport à la forte mobilisation contre la légalisation du mariage homosexuel en 2013, symbolisée par l’émergence de la Manif pour Tous, le débat semble plus apaisé en 2019. Nicolas Faget se montre néanmoins prudent, estimant que la mobilisation des anti-PMA a évolué pour se tourner notamment vers un « déversement de haine » sur les réseaux sociaux. Il préfère attendre la présentation de la loi devant le Parlement pour effectuer une comparaison entre la réaction de la société en 2013 et en 2019.

L’ouverture de la PMA à toutes les femmes fait également émerger la question de la GPA (gestation pour autrui). Si l’immense majorité de la classe politique est opposée à sa légalisation, elle ne s’est pas moins immiscée dans le débat public. L’AGPL et d’autres associations homosexuelles la réclament depuis des années, arguant que de nombreux couples font appel à des mères porteuses à l’étranger et qu’il serait préférable que ce processus se déroule en France. Nicolas Faget rappelle que contrairement aux idées reçues, ce sont essentiellement des couples hétérosexuels qui ont recours à la GPA. Surtout, l’association aurait souhaité profiter de ce projet de loi pour entamer une discussion sur la facilitation de la reconnaissance des enfants nés de GPA à l’étranger par les tribunaux français. Cette réforme est donc loin de répondre à l’ensemble des problématiques actuelles.